- Home

- 生活と食材の注意&デドックス解毒食品

- 歯が溶けるって本当?飲食物の危険な習慣で歯に異変!

TOMOIKU*ブログ

7.52018

歯が溶けるって本当?飲食物の危険な習慣で歯に異変!

Contents

「コーラを飲むと骨が溶ける」聞いたことありますか?

虫歯や歯石・歯槽膿漏などに気をつけている方は多いと思います。

毎日しっかり歯を磨いているから大丈夫と思っている方が多いと思います。

食べるものによって歯が溶けていく“酸蝕症”にも気をつけてみませんか?

酸蝕症になった歯のことを酸蝕歯(さんしょくし)といいます。

コーラを飲むと、骨が溶けちゃうよ…と聞いたことがありませんか?

骨が溶けるという噂は、ちょっと大げさな気がしますが、根拠がない噂ではなく、コーラだけに限ったことではありません。

抜けた歯を長い間、酸味に漬けておくと溶けてしまうのは、カルシウムやマグネシウムなどの酸に溶ける性質があるからです。

食べ方によってはその化学反応が口の中で起きる可能性があって、酸蝕症になってしまうのです。

資料を集めるにあたり、書籍やネットなど、歯科医によって情報が少々違うので戸惑う部分もありますが、いくつかの県の「歯科医師会」のHP・日本口腔衛生学会・東京医科歯科大学大学院の様々な場所での講演内容や書籍などを参考にしました。

TOMOIKUでは、ビタミンCが多いレモンなどの柑橘類や、夏バテによい“お酢”などの食材をおすすめすることが多く、食べた後の過ごす時間によって歯の不調の原因になってしまうことは不本意なので、記事にしました。

酸蝕症は注意することで予防ができます。

歯が溶ける酸蝕症とは?原因と症状について

食べるものによって歯が溶けていく症状のことを“酸蝕症”といいますが、何を食べたら酸蝕症になりやすくなるのでしょう。

虫歯は食物や飲料の糖分によって歯が溶けるが原因です。

酸蝕症とは、虫歯とはちょっと違います。

酸蝕症になる原因は何?

虫歯のことを「歯が脱灰する」と言って、歯の表面で虫歯菌が繁殖してエナメル質のリン酸カルシウムの結晶が溶け出してしまい、放っておくと歯に穴があいて虫歯となります。

人間は口の中の唾液によって歯や体内の臓器さえも守っていて、体の中で最も固いと言われている「歯」のエナメル質も復活させてくれます。

しかし、歯の唯一の弱点と言われている“酸”にさらされ続けてしまうと、歯の再石灰化がされずに歯の表面が溶け出してしまうのです。

酸蝕症とは、酸性の強い飲食物によって、歯を覆っているエナメル質が溶けてしまうことを言います。

健康によいからと毎日摂っている食品からも影響を受け、食生活に密接に関係しているので、歯の化学的な損傷の一つとして、生活習慣病の一つととらえられています。

原因は「食品の酸」です。

酸蝕症になるからと、酸の弱い食べ物だけを食べることは、内蔵による体調不良になってしまい、結果的にもろい歯になってしまいます。

酸の強い果物や野菜などはビタミンCが多く、摂らなければ健康を保つことができない食材です。

食べ方を知ることで予防ができることなので、酸の強いものを避けるのではなく、たくさん食べてその後の予防を心がけましょう。

酸蝕症の酸蝕歯の症状と治療法は?歯に異変ある?ない?

歯が変色したり、溶けるといった虫歯のような症状が現われる“酸蝕症”は、毎日少しずつ溶けるので自分ではなかなか気づきにくい疾患です。

歯が変色したり、溶けるといった虫歯のような症状が現われる“酸蝕症”は、毎日少しずつ溶けるので自分ではなかなか気づきにくい疾患です。

虫歯や歯周病に続いて、歯を失う原因の1つに酸蝕歯があるので、以下のような症状に心当たりがある方は食べ方などの予防が必要です。

- 冷たいものを食べたり飲んだりするとしみる

- 歯にツヤがない

- 歯が細くなった

- 歯の厚みが薄くなった

- 歯の色が黄色い

- 黄色い象牙質が透けて見える

- 前歯の先端が欠けてしまった

- 歯のかみ合わせの部分が凹んで山が平らになった

- 歯と詰め物の間に隙間がある

- 詰め物の色が変化した

素人が見てもわからない場合もあるので、歯科の検診を受けてみましょう。

酸蝕症に至った原因を突き止め、その原因を取り除かなければ根本的な治療・回復には至りません。

原因を改善した上で、歯の表面に付け爪のような樹脂やプラスチック・セラミック製の薄い板を貼り付ける歯科治療をしましょう。

症状があるないに関わらず、酸の強いものを飲食したときに、予防することを心がける習慣をつけておくといいですね。

まず、酸蝕症になりやすい飲食物を紹介します。

酸蝕症の原因となる飲食物と危険な習慣

酸蝕症は、ゆっくりと進行することから大人の症状だと思われてきました。

しかし、現代の子どもの食生活環境が変わっていることから、ジューズや炭酸飲料などを日常で飲食しているので、大人だけでなく子どもも酸蝕症になってしまう例が起き始めいているようです。

暑い日など、炭酸飲料は口の中を爽やかにしてくれますが、飲んだその後の習慣がとても大切です。

飲食するもので体を調整しているのですから、クエン酸などの酸の強い飲食も必要なので、そんな食品に注意して、その後の対処を考えてみましょう。

酸蝕症の原因となる飲食物の早見表で確認

通常、私たちの口の中で唾液が十分に分泌されているので、酸を洗い流し中和してくれています。

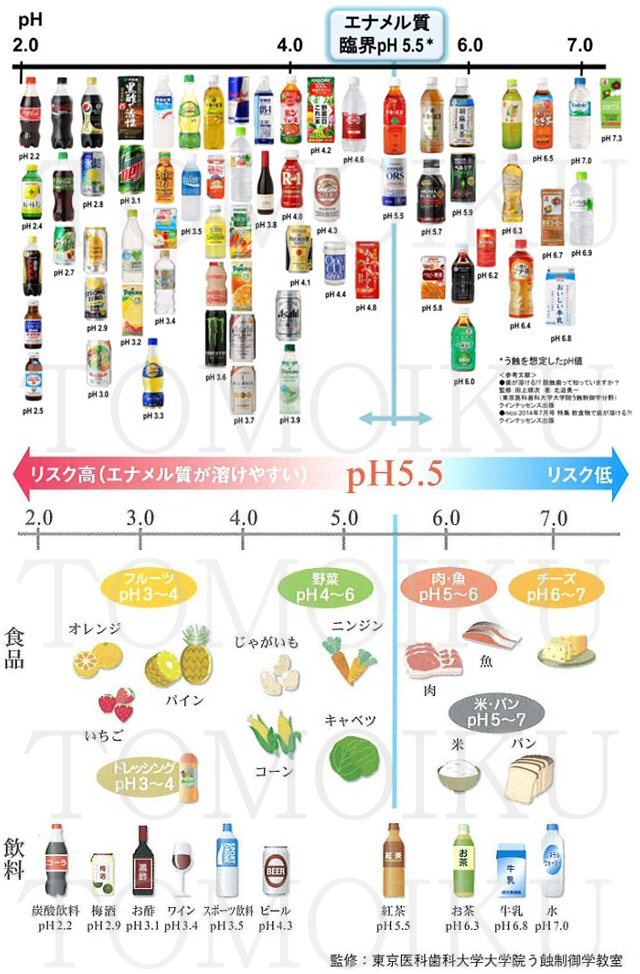

口の中は通常pH6.5~7で、弱酸性から中性となっていて、エナメル質の性質が大きく変わってしまう臨界はpH5.5です。

歯の表面を覆っているエナメル質は、pH5.5以下の酸性のものに対して弱いため、酸性の強い飲食物ばかりを取っていると、酸蝕症を引き起こすと言われています。

その飲食物がわかりやすい図を東京医科歯科大学などにありましたので、お借りしました。

参考書籍とHP

※1 「各種飲食物の酸性度と酸蝕歯の関係」(北迫勇一)日本歯科医師会雑誌 Vol.63 No.9 2012-12より

※2 「子どもの発育と酸蝕歯」(朝田芳信)子どもと発育発達(日本発育発達学会編)Vol.12 No.3より

※3 日本口腔衛生学会

酸性の飲食物の中に「糖」が含まれていると、ダブルパンチで溶かされやすくなるため、コーラのような甘くて酸が強いドリンクに注意する必要があります。

飲食物以外で酸蝕症になることがあるのか?

飲食物以外で酸蝕症を引き起こすこともあります。

- 産業性

メッキ工場・ガラス細工工場など、酸性ガス吸引による原因ですが、作業環境の改善によって減少しているとされています - 胃酸

胃液のpH値は1.0~2.0と強酸のため、逆流性食道炎・拒食症・アルコール中毒・摂食障害などで嘔吐などを引き起こす、胃酸の逆流によるもの - 薬剤

酸性薬剤(ビタミン・アスピリン・オーラルケア用うがい薬など)によるもの

昨今では上記のような産業性のものは減少しているので、ほとんどの原因が炭酸飲料や酢飲料などによるもので、増加の傾向にあります。

酸蝕症で気をつける習慣と予防

生活習慣として気をつけることと、予防法を紹介します。

酸蝕症を防ぐために気をつけること

- だらだらと長時間、スポーツドリンクやビール・ワインを飲まない。

- 飲み物を口の中にためながら飲む癖をやめる

- スポーツなどで口が乾燥した状態では、水を飲んでから酸が強いものを飲む

- 就寝時は唾液の量が減るので歯みがきをし、就寝前は水以外の飲食は控える。

- 酸が強いものを食べたあと、すぐに歯磨きをしない

予防はとっても単純で簡単

酸性の飲食物を食べた後は、アルカリ性の強いお水で口の中をゆすぐことです。

口の中をゆすぐことによって中性に戻り、歯が溶かされてしまうことが予防できます。

食後はうがいやお水やお茶の摂取が有効です。

歯磨きをすればいいのでは?と思いがちですが、酸蝕症は食後直ぐの歯みがきは良くないとも言われています。

最近では食後30分~1時間後の歯みがきが良いと言われているのです。

食直後は“酸”によって歯が柔らかくなっている可能性があるため、そのタイミングでみがくと歯が削れてしまうからです。

食べた後のその空白の時間は、唾液によって修復してくれています。

唾液には緩衝能という酸性になってしまった口の中を、中性に戻してくれる働きがあります。

唾液の分泌の少ない人は、中和されるのに時間がかかってしまい、酸蝕が進行しやすくなってしまうので、唾液を出せるようにしましょう。

唾液は体を守る大切な役割があるので、頭の中で酸っぱいものを想像したり舌の運動などで、唾液を自分の意思で出せるようにしておくと、健康にもいいです。

そして、ダラダラした飲み食いを控えて時間を決めて飲食する習慣をつけることで、口の中が常に中性になっていることが何よりも予防になります。

そして、よく噛むこと。

よく噛むことで、唾液の分泌量が増え、歯の再石灰化を促進させてくれます。

しかし、歯の質は人それぞれです。

歯の表面にも異常がないかチェックする習慣と、詳しく自分の歯を把握しておくためにも歯科医院でご相談してください。

歯を丈夫に保つためには、定期的な歯科健診が一番です!

昔の人って、たくあんを食べることで歯の掃除をして、咀嚼をすることで唾液を出して、お茶を飲んで殺菌をしていたのです。

理にかなった食事の習慣だったんですね。

食べたり飲んだりしたら、3分以内に水を飲む!

30分後の歯磨きで仕上げ!

唾液を意識的に出すことや、水を飲むことが習慣になっていない方は、ちょっとだけ意識してみましょう。

<健康を意識した目的別レシピ>

生活を彩る 関連記事

* TOMOIKUの姉妹サイト紹介 *