- Home

- 歳時記:丁寧に暮らす

- 【師走】お正月の準備!正月飾りルールと大晦日の年越しそば・除夜の鐘・開運おせち料理の意味

TOMOIKU*ブログ

12.202017

【師走】お正月の準備!正月飾りルールと大晦日の年越しそば・除夜の鐘・開運おせち料理の意味

12月22日の冬至が過ぎたら、大掃除で家をキレイにして、お正月飾りやおせちの準備をはじめます。

クリスマスと重なって忙しい日々になりますね。

Contents

お正月の準備は「歳の市」だった時代からネット購入へ?

私は東京で育っているので、東京の浅草寺の「歳の市」にはよく行ってました。

子供の頃に行った「歳の市」では、人に揉まれながら親についていって正月用品や羽子板などを購入したことが思い出されます。

女の子であったことから、羽子板は「女の子の魔除け」なので、私が選ぶことができて嬉しかったという50年ぐらい前の記憶があります。

羽子板は、舞妓さんや歌舞伎役者などが描かれている華やかな絵柄に、立体感を出された押絵細工でできていて、厄除けや魔よけとして飾られていました。

最近、羽根つきで遊ぶという姿を見なくなりましたね。

バトミントンなどで代用されてしまったのですが、硬い羽のカン!カン!っていう音が懐かしいです。

羽根つきには邪気払いの意味もあるので、商売繁盛を込めて羽子板を縁起物として飾られていました。

「歳の市」とは、もともと寺社で開かれている縁日で、その年の最後の縁日ではお正月用品や縁起物、食品では乾物、日用品としてまな板・包丁・お箸・歯ブラシ・石鹸なども売られていて、新たに購入することでお清めをするという意味でした。

そんな「歳の市」に行かれない私は、楽天やアマゾンの年末のポイントなどでお得なセールに夢中になると…時代って本当に変わっていくものですね。

キッチン用品が届く!届く!…苦笑

新しいキッチン用品でお正月料理を作ります。

門松が減って、カラフルになったお正月飾り

一般の家の門の前や街の商店街の店にも、門松を見られたような記憶ですが、最近は大型店舗の大きな出入り口にあるかないか?…めっきり減ってしまいました。

門松は家の門の前に飾っておくことで、歳神様が宿る依代(よりしろ)です。

鏡餅は床の間に飾り、歳神様へのお供え物です。

しめ縄飾りは歳神様が降りてくるにふさわしい洗浄な場所で、魔除けにもなります。

門松やしめ縄飾りと鏡餅については、「【睦月】ていねいに暮らす-元旦「新しい1年を祝福して感謝する」しなやかに生きる」で大切なことであることを綴っています。

最近はとてもかわいいものもあるので、お部屋のイメージに合った「しめ縄飾り」を玄関に設置しましょう。

お正月の飾りをいつ頃から始めるのか?

「お正月始め」の12月13日~28日の間とされています。

29日は「二重苦」で縁起が悪く、31日は「一夜飾り」と言われて、歳神様を迎えるには一晩では失礼だという考えからです。

お正月の飾りをいつ頃片付けるのか?

元旦から7日までを「松の内」といって、歳神様がいる期間です。

地域によっては15日が「松の内」としているところがあります。

一般的には松の内が終わる、1月7日にお正月飾りを片付けます。

大晦日12月31日は何故「年越しそば」なのか

私はこの日から忙しい日々になります。

何と言っても家族9人と1匹がずっと家にいるので、正月料理を出すのが大変です。…洗い物も大変です。

3が日以降は来客が続々と…お晦日から数日間はずっとお料理づくりです。

毎年、祝い箸を50客用意します。

でも、新年にご挨拶にきてくれる律儀な人たちを大切にしたいので、腕に縒りをかけてお料理を頑張ろうと思っています。

大晦日には「年越しそば」

そばのように細長く、長寿を祈って食べるようになりました。

何で「うどん」ではないのか?

そばは他の麺類に比べて切れやすいので、苦労や厄災を断ち切るという意味もあります。

年越しとして31日であればいつ食べても良いのですが、年が変わる前までには食べ終わるようにしましょう。

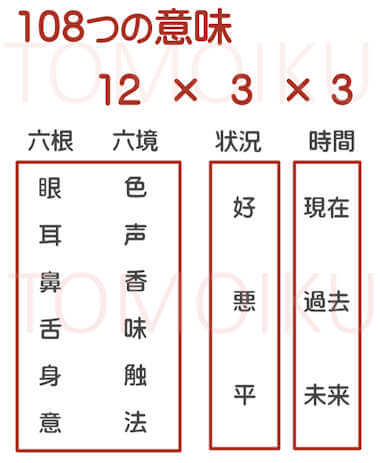

除夜の鐘108つには意味がある

私は今だに除夜の鐘をゆったりとした気持ちで108つを聞いたことがありません。

台所で洗い物をしていたり、ジャニーズのカウントダウンやNHKのオーケストラがテレビで流れていたり、神社に出向いても人混みの中でバタバタしています。

何となく意味を知っていたものの、今回ブログの記事を書くために調べたことによって、年齢からなのか深い意味を感じたので、次の「除夜の鐘」はゆったり聞きたいな…と思いました。

「除夜」とは、「旧年を除く夜」という意味で「大晦日の夜」のことです。

大晦日の深夜、年越しを挟んで鐘を108回打ち鳴らします。

人間の煩悩の数が108個なって、それらを取り除き清い心で新年を迎えるための心の浄化の意味があったのです。

「煩悩」ぼんのうとは、欲望・怒り・執着などの「人間の心身を悩ませ、迷わせる心の在り方」のことです。

人間には「眼・耳・鼻・舌・身・意」という6つの感覚器官である「六根」があります。

そしてそれらを認識対象となる「色・声・香・味・触・法」という「六境」があります。

六根と六境には「良い・悪い・平(どちらでもない)」と3つの状態があります。

そして、「現在・過去・未来」と3つの時間が加わります。

(六根 6 + 六境 6 )× 状況 3 × 時間 3 = 108

仏教ではこのように説明されています。

他の説では、12ヶ月の「12」・二十四節気の「24」・七十二候の「72」を足した数が108で1年を表している説。

「四苦八苦」の「四苦」の4×8と「八苦」の8×9を足すと108なので、鐘を鳴らして苦労を取り除く説。

様々な説がありますが、いずれにしても邪気を祓い新年に向けて清らかな気持ちで新年を迎えられるように、鐘がひとつ鳴るごとに心が洗われるとされています。

御節(おせち」は縁起が良い開運料理!良運に肖りましょう。

おせちは大晦日までに仕上げて、三が日に食べるのは歳神様が静かに過ごせるようにということや、お正月はゆっくり過ごすという意味があります。

その「おせち料理」には健康や出世などの祈りがいっぱいです。

私はおせちはここ10年は購入しています。

それも、取引先の百貨店から・楽天・近所の料亭の3ヶ所から、いつも同じところで安心しています。

【2019年新春おせち予約】【博多久松】2018新春おせち おせちランキング21…

それでも、作るものがいっぱいですし、雑煮のお餅は家族だけでも100個いるのですが、来客で100個で合計200個用意します。

お雑煮・洋風のエビフライ・からあげ・刺身・煮物・黒豆…と頑張ってつくります。

縁起の良いおせちを紹介します。

取り寄せたおせちの画像:博多久松

- 数の子

子孫繁栄とされ、卵の数が多く、ニシンの子なので二親健在にも通じています。 - 黒豆

丈夫・健康を意味する言葉で、まめに勤勉でまめ働くと、まめに暮らせる意味があります。 - 田作り

豊作祈願で五穀豊穣を願い、イワシが畑の肥料だったことから「田作り」と呼ばれました。 - 紅白かまぼこ

半円形は日の出で年神様を表して、紅は魔除け・白は清浄を表しています。 - 伊達巻

巻き物が昔の巻軸の書物や掛軸に通じることから知識や文化の向上を願い、伊達者(華やかな人)の着物に似ていたので伊達巻と呼ばれるようになりました。 - 昆布巻

「喜ぶ」にかけた、語呂合わせです。 - 栗きんとん

「金団」と書き、黄金色なので金運上昇で縁起がよく、蓄財につながります。 - 錦玉子

2色を錦と語呂合わせして、黄身と白身の2色が金と銀にたとえられ、出世の金銀にたとえられました。 - エビ

腰が曲がるまで長生きできるように長寿の縁起物です。 - ぶり

ぶりで立身出世を願うのは、ぶりは大きさによって名前が変わる出世魚だからです。 - れんこん

穴があいているので、将来の見通しが良いとされています。 - たたきごぼう

開運の縁起をかついだもので、ごぼうのように根を深く張り代々続き、たたいて身を開き開運を願います。 - 紅白なます

人参と大根の紅白でめでたく、根菜のように根を張るように強く、祝いの水引にも通じています。

我家は9人家族なので、2か所から取り寄せています。

現代での日本での大晦日やお正月の過ごし方は、様々ですね。

旅行先で新年を迎える方…帰省する方…ゆっくりと1年の疲れを取って、新しい年に向けてがんばりましょう。

一年間にわたり「歳時記」を「丁寧な暮らし」として綴ってきましたが、「歳時記」のシリーズは12月お晦日の記事なので、今回の記事が最後となりました。

日本で行われる歳時の暮らしに触れた時、ご先祖が大切にしてきたちょっとしたことを思い出していただけたら幸いです。

<健康を意識した目的別レシピ>

生活を彩る 関連記事

* TOMOIKUの姉妹サイト紹介 *

TOMOIKUロハス生活で丁寧な暮らしを!

TOMOIKUロハス生活で丁寧な暮らしを!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/155058da.8386491a.155058db.07e7fb69/?me_id=1206646&item_id=10000014&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhisamatsu%2Fcabinet%2Fo20%2Fbnr_hakata3.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhisamatsu%2Fcabinet%2Fo20%2Fbnr_hakata3.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/19843377.c4e3f91e.19843378.926f37c7/?me_id=1241412&item_id=10000942&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F2-itamae%2Fcabinet%2F2020%2Fsam%2Fimgrc0087254233.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F2-itamae%2Fcabinet%2F2020%2Fsam%2Fimgrc0087254233.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)